超硬エンドミルとは?選定ポイントから再研磨まで紹介します

超硬エンドミルは、高硬度と耐摩耗性を兼ね備えた切削工具であり、精密加工や大量生産において重要な役割を果たしています。今回は、超硬合金の特徴やエンドミルの性能、価格、さらに再研磨や再コーティングの有効性について詳しく解説します。適切な工具選定と再利用の工夫により、コスト削減と加工効率の向上を実現するためのポイントをご紹介します。

超硬合金とは?切削工具の母材について

切削工具の母材としては、一般的に 超硬合金 と ハイス(高速度鋼) の2種類が使用されます。

ここでは、超硬合金について、同じように切削工具の母材として用いられるハイスと比較して説明いたします。

超硬合金は、エンドミルやドリルといった切削工具の母材として広く利用されている素材で、その最大の特長は 高硬度 と 高耐摩耗性 にあります。主成分であるタングステンカーバイドは、ダイヤモンドに次ぐ硬度を持ち、高速切削や高精度が求められる加工において高いパフォーマンスを発揮します。また、その耐久性から工具寿命が長く、大量生産や精密加工に適しています。ただし、タングステンという希少金属を使用しているため、コストが高く、デメリットになっています。このため、用途や加工条件に応じた慎重な選定が求められる素材です。

一方で、ハイス(高速度鋼)は、切削工具の母材として以下の特長を持つ素材です。まず、高い靭性を備えており、衝撃や振動に対する耐性が優れています。そのため、加工時に発生する負荷や不安定な条件下でも安定した性能を発揮します。また、コスト面でも超硬合金に比べて低価格であるため、小ロットの加工や汎用性を重視した用途に適しています。さらに、ハイスは熱処理によって性能を調整できる柔軟性を持ち、多様な加工ニーズに対応できる点も大きなメリットです。

超硬合金は、高速切削や耐摩耗性が求められる大量生産や精密加工に適しています。一方、ハイスはコストを抑えつつ、衝撃や振動の多い加工での安定性を重視したい場合に選ばれます。

>>【必見】超硬工具とハイス工具を使い分けるための9つのポイント

超硬合金の種類と分類

超硬合金は、その粒度や密度、さらに含有されるニッケルやコバルトなどの比率によって分類されます。大きく分けると「切削用超硬」と「耐摩耗用超硬」の2種類に区分され、それぞれの特性や用途に応じてさらに細分化されています。

切削用超硬は、加工対象に適した特性を持ち、以下のように分類されます:

- P:鋼の加工に向いている

- M:ステンレス鋼の加工に向いている

- K:鋳鉄の加工に向いている

一方、耐摩耗用超硬は、高摩耗環境に耐える設計が施されており、摩耗が激しい条件下でも性能を発揮します。

超硬エンドミルとは?

超硬エンドミルに限った話ではありませんが、切削工具は、さまざまなメーカーが競争し、多種多様な製品を開発しています。その価格設定も製品によってまちまちです。

超硬エンドミルにおいて、その価格の違いにはいくつかの要因が考えられますが、特に影響を与えているのは、以下のポイントです:

- コーティングの種類や有無

- 刃先や逃げ角の形状

- 母材の超硬の種類

中でも、母材である超硬合金の種類が価格に最も大きく影響しているのではないかと思います。

また、同じ価格帯の異なるメーカーの超硬エンドミルを同じ条件で使い比べた場合、摩耗速度や加工数に大きな差が生じることがあります。例えば、一方のエンドミルは加工数を十分にこなせるのに対し、もう一方は摩耗が早く、結果として短期間で使用不能になる場合もあります。同じ価格帯で見た目も似ているのに、このような違いが生じるのは不思議ですよね。

その違いの原因はさまざまで、以下のような要素が影響を与えていると考えられます:

- 刃長や刃数

- コーティングの種類

- 分割角度やリード比率

- ねじれ角度や逃げ角

- 超硬の種類

>>工具種類別の最適なコーティング種類とは?注意点や費用まで解説!

>>エンドミルにねじれ角がある理由とは?直刃との違い、メリット・デメリットについて解説!

超硬エンドミルの価格と性能

切削工具の性能は価格に比例すると考えがちですが、実際にはそうとも限りません。高価なエンドミルが必ずしも耐摩耗性に優れているわけではなく、逆に低価格の製品でも高い切れ味を発揮する場合があります。その理由は、設計や素材の選定が工具のパフォーマンスに与える影響が非常に大きいためです。

適切な工具を選定する際には、価格だけでなく、加工条件や求める仕上がりに応じた総合的な判断が必要です。刃具の性能を最大限に引き出すためには、母材や形状、コーティングなどの細部に注意を払うことが重要です。

超硬エンドミルの再研磨・再コーティング

あるラインの工程でコスト削減を図るため、これまで使用していた超硬エンドミルよりも安価な製品を試したところ、加工面が荒れるなどの不具合が発生し、結果として使用できなかったケースがありました。こうした場合、新しい工具の導入を諦めるのではなく、再研磨や再コーティングといった手段を試すことで、工具の性能を改善できる可能性があります。

前述の安価なエンドミルに、従来通りの再研磨を施し、実績のある加工性良好だったコーティングに変更したところ、切れ味が改善され、従来使用していたエンドミルと遜色ない性能を発揮することが確認されました。このように、工具の再利用によって、コストを抑えつつも高い加工品質を維持することが可能です。

再研磨と再コーティングは以下のような効果をもたらします:

- 切れ味の回復

- 耐摩耗性の向上

- コスト削減

また、新品のエンドミルが期待通りの性能を発揮しない場合でも、工具を無駄にせず活用する方法があります。同じ被削材でも異なる加工箇所で試したり、それでも効果が得られない場合は別の被削材への使用を検討することが有効です。また、実績のある再研磨形状や再コーティングを施すことで、性能を改善し再利用できる可能性もあります。これらの工夫を行うことで、工具のロスを最小限に抑え、コスト削減につなげることができます。

それでも加工面の荒れや性能不良が改善しない場合、刃具の母材、つまり超硬の種類がその加工条件に適合していない可能性があります。超硬合金の種類は工具の性能に直接影響を与えるため、加工対象や条件に応じた適切な選定が必要です。再研磨や再コーティングを行ったうえで性能が向上しない場合は、母材の見直しを検討することが重要です。

安価な工具でも再研磨や再コーティングを施すことで、性能を引き出すことが可能です。また、用途を変えたり加工条件を見直したりすることで、工具の無駄を減らすことができます。工具の特性や加工条件を理解し、適切に対応することで、コスト削減と品質向上の両立を目指しましょう。

超硬エンドミルの再研磨事例

続いて、実際に当社が行った超硬エンドミルの再研磨事例をご紹介いたします。

【先端16mm4枚刃コーナーR 超硬ラフィングエンドミル(弱ねじれ)の再研磨】

こちらは当社で手掛けた、先端16mm4枚刃のコーナーRラフィングエンドミル再研磨事例の一つです。

ラフィングエンドミルの波打つ外周刃の逃げ面は再研磨できないためすくい面と、コーナーR付きの底刃を再研磨しています。

【8mm 7枚刃 超硬エンドミルの再研磨】

こちらは当社で手掛けた、先端8mm 7枚刃の超硬エンドミルの再研磨事例の一つです。

>>7枚刃エンドミルのメリットとは?再研磨のポイントも解説!

【先端6mm(R3) 4枚刃 超硬ボールエンドミルの再研磨】

こちらは当社で手掛けた、R3、 4枚刃の超硬ボールエンドミルの再研磨事例の一つです。

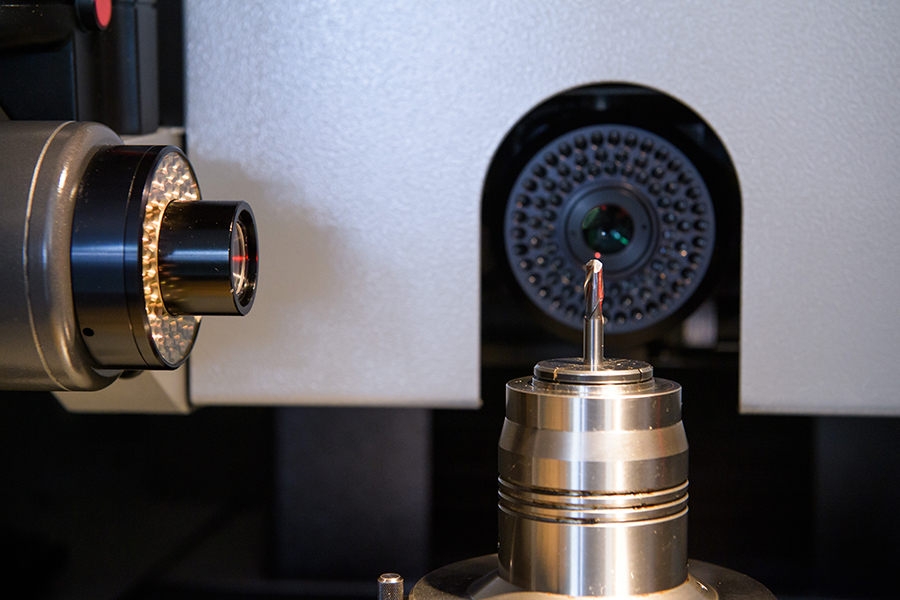

再研磨にはCNC工具研削盤を使用しております。

>>4枚刃ボールエンドミルとは?特徴や再研磨について解説します!

超硬エンドミルについてお悩みの方は、再研磨.comにお任せください!

再研磨.comを運営する株式会社宮本製作所では、焼結金属と呼ばれる非常に硬い素材の加工を行っており、その過程で得た加工に関するノウハウを活かし、工具の再研磨を行っています。

再研磨.comでは、ドリルやエンドミル、リーマ等の切削工具を高い品質で再研磨するため、最新の加工設備や検査設備を取り揃えています。当社の再研磨は、職人が手作業で行う再研磨とは異なり、繰り返しの精度が高い、安定した品質での再研磨加工を可能としています。

当社は、お客様が使用済みの工具を再研磨加工することで、刃物そのものの延命化を実現します。一般的に再研磨のコストは、工具購入コストの1/5~1/10程度です。そのため、お客様のコスト削減に大きく貢献することができます。

また、従来の切削では無理があった箇所を修正し、負荷を軽減することで、より多くの切削が可能となる刃物を提供します。ただ工具を再研磨するだけでなく、作業の効率化を図ることができる低コスト工具の提供を行っています。

さらには規格品よりも、高精度の加工をより少ない工程で加工を実現する工程集約工具への改造にも対応しています。

このほかにも再研磨.comでは、ドリルやエンドミルの再研磨に関する情報発信を行っております。ぜひご覧ください!

ドリルに関する記事はこちら

>>ドリル寿命の判定方法とは?診断方法、寿命判別式までご紹介!

エンドミルに関する記事はこちら

>>【加工シーン別】エンドミルの2枚刃と4枚刃の使い分けについて解説!

>>エンドミルにねじれ角がある理由とは?直刃との違い、メリット・デメリットについて解説!

その他の記事はこちら

>>【必見】超硬工具とハイス工具を使い分けるための9つのポイント

>>本当にエアロラップ処理は工具の長寿命化に効果があるの?【実際に検証しました】

下記の動画では、ドリルとエンドミルの違いについて、アニメーション付きでわかりやすく解説していますので、ぜひご覧ください!

【再研磨の匠にしかできない技を、貴社の刃物に】

切削加工会社である当社が、片手間で行う事業ではなく、工具研磨専用の加工設備・検査設備を取りそろえておこなっている、本気の再研磨です。そのため、どこにも負けない品質で工具の再研磨加工を行うことをお約束いたします。当社は、「再研磨の匠にしかできない技を、貴社の刃物に。」を合言葉に、一本一本の再研磨に魂を込め、お客様を“工具”からサポートいたします。

ドリルやエンドミル、リーマなどの切削工具の再研磨を検討されている方は、まずは再研磨.comへお気軽にご相談ください。